Ano 13 Nº 28/2025 – Para além das aparências ou, em outras palavras, o que a observação participante pode nos ensinar?

Por Adriano de Souza

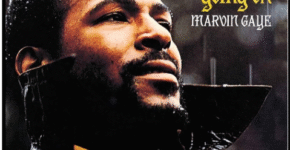

Tenho que escrever um texto para a coluna do Pibid no Junipampa – é o primeiro texto da nossa coluna – e só me vem a imagem de Marvin Gaye ensopado de chuva na capa do disco What’s going on, de 1971: olhar altivo, meio irônico, meio whatahell?. Boca semi-aberta e as golas da capa de chuva levantadas (queria uma capa dessas pra mim). Lembro de ter visto uma entrevista com Paul McCartney em que ele diz que a melhor versão para música dos Beatles que ele conhece é a versão de Marvin Gaye para Yesterday, música que teve mais de 3.000 regravações. O Marvin Gaye é que era bom, os outros vêm depois.

É que saber o que está acontecendo [aqui]? (ou, como diria Marvin, what ‘s going on?) é a grande questão para quem faz pesquisa etnográfica ou, simplesmente, para quem se utiliza da observação participante como método de pesquisa. Ora, dedicamos um bom par de meses para a prática da observação participante no nosso núcleo do Programa de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid) e me parece justo abordar, neste texto, algumas reflexões sobre essa prática.

A primeira questão para coordenar um trabalho de observação participante em contexto escolar é de natureza procedimental, isto é, tem a ver com o desafio de organizar um grupo de observadores participantes em torno de uma questão. Em nosso caso, tivemos duas grandes questões que serviriam de “pretexto” para discutirmos o que está acontecendo aqui. A primeira questão que elaborei para o grupo foi: considerando os campos de atuação apresentados pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para a organização curricular na área de Língua Portuguesa e os gêneros do discurso que compõem as práticas sociais desses campos, com qual (ou com quais) campos me parece mais viável trabalhar com a turma que estou observando? Por quê?

Ou seja, objetivava-se conhecer a realidade escolar em questão para compreender as abordagens possíveis de acordo com o contexto em específico. E, ao considerar um campo de atuação para desenvolver uma prática de ensino, objetivava-se também que a observação do cotidiano escolar possibilitasse elaborar uma espécie de curadoria dos gêneros discursivos viáveis para a realização de uma prática de ensino.

Num segundo momento, deixamos a questão dos campos de atuação e gênero do discurso para elaborar uma lista de leituras literárias a serem desenvolvidas através de um clube do livro. A ideia era, então, pensar o perfil da turma através da observação participante para, com base nesse perfil, propor, pensar, discutir algumas leituras viáveis e, portanto, interessantes.

Heller e colegas (2018, p. 78)¹ dizem que a observação participante serve para “tornar familiares as coisas estranhas e tornar estranhas as coisas familiares”. Trata-se, segundo os autores, de “ver os padrões nas atividades sociais que nos mostram como a vida social está organizada, independentemente de estarmos conscientes disso”. A observação etnográfica – concluem os autores – “nos ajuda a perceber coisas sobre agentes, comunicação, espaço, tempo e mundo material, coisas e elementos que, talvez, não percebamos de outra maneira e, portanto, ela nos prepara para uma nova análise do que está acontecendo [what is going on???] e do que importa em um contexto específico”.

E muita coisa importa em um contexto específico de sala de aula. E tem mais, o que importa para o 1º ano do Ensino Médio da Escola Justino Quintana pode ser que não importe para o 8º e 9º anos da Escola Luiz Maria Ferraz (Ciep) e, talvez, importe mais ou menos para o 8º e 9º anos da Escola Municipal João Severiano – e são essas as três escolas em que atuamos em nosso núcleo, aliás, pausa para agradecermos às respectivas direções e gestão escolar pela acolhida que nos dão desde final de fevereiro. Portanto, ao/à observador/a lhe será exigido muita atenção e sensibilidade em suas observações e notas de campo para compreender, de fato, o que importa em seu contexto específico.

Concluído esse período inicial de observação participante, conseguimos apresentar alguns indícios que nos mostram um quadro geral de onde estamos, com quem estamos, o que precisamos e o que podemos fazer:

- Somando a produção de cada um dos vinte e três bolsistas de iniciação à docência, temos bem mais de duzentas páginas escritas, que reúnem notas de campo de observação participante e leituras acadêmicas relacionadas ao campo de atuação.

- Todas essas páginas – que foram devidamente acompanhadas e bilhetadas por mim e pelas supervisoras – compõem um relatório de pesquisa sobre as três escolas em que atuamos.

- Esse grande relatório nos permitiu concluir (mesmo que provisoriamente) que a observação participante realizada apontou como relevante:

- compreender a natureza do vínculo constituído entre a supervisora e os alunos;

- compreender como se dará a minha entrada nessa relação e

- aprender a valorizar a entrada nessa relação.

Ou seja, em que pese ter tido o “pretexto” de pensar questões como a elaboração de um acervo de leituras, a BNCC, seus campos de atuação e gêneros discursivos, o trbalho de observação participante que realizamos parece que conseguiu tornar familiares as coisas estranhas e estranhas algumas coisas familiares. Daí que possamos ter chegado a essas três diretrizes que constituem um sumário dessas duzentas e tantas páginas e horas de trabalho.

Por fim, esse atual estado de coisas também nos mostrou a relevância de implementarmos ações, constantes e permanentes, voltadas para a difusão do letramento. E principalmente, mostrou-nos os meios pelos quais essas ações podem ser desenvolvidas. A primeira ação, que já começamos a desenvolver, é a implementação do clube do livro nas três escolas em que atuamos. Neste clube, começaremos com a leitura de temas relacionados à adolescência ensejados pelos romances “Devezenquandário de Leila Rosa Canguçu”, do autor Lourenço Cazarré, e “Os Fanzineiros”, do autor Breno Fernandes; pela leitura de poesia, através da adaptação aos quadrinhos de Flávio Luiz “Tabacaria e outros eus de Fernando Pessoa” e pela leitura de contos de horror de Edith Nesbit.

A proposta do clube é a difusão da leitura literária como prática de socialização de assuntos relacionados à leitura e ao livro. Com isso, também queremos desenvolver em nossas futuras professoras a habilidade de mediação de leitura e o protagonismo na iniciação à docência. Em paralelo ao clube do livro, estamos promovendo um movimento de ocupação das bibliotecas escolares, pelo qual, uma vez por mês, tomaremos de assalto as bibliotecas para uma leitura pública e temática aberta à comunidade escolar.

Finalizando, e já assumindo que me falta astúcia para relacionar tudo o que foi dito com o Marvin Gaye da introdução, fiquei em dúvida se começaria o texto da forma como comecei ou se traria a epígrafe do livro de Saramago Ensaio sobre a Cegueira, atribuída ao Livro dos Conselhos d’El Rei D. Duarte, em que se lê: Se podes olhar, vê. Se podes ver, repara. De maneira que parece oportuno trazê-la agora como uma reflexão-síntese do trabalho de observação participante, este que nos exige, em suma, ver além das aparências o que está acontecendo aqui.

¹ Nas palavras dos autores: observation is about making familiar things strange, and making strange things familiar. It is about seeing the patterns in social activities that show us how social life is organized, whether or not we, or the people we are working with, are conscious of them. Ethnographic observation helps us notice things about actors, communication, space, time and material world that we might not notice otherwise, and so it clears the decks for a fresh analysis of what is going on, and of what matters in a particular context. (HELLER; PIETKÄNEN; PUJOLAR, 2018, p.78).

Referência:

HELLER, M.; PIETKÄNEN, S.; PUJOLAR, J. Critical sociolinguistics research methods. New York: Routledge, 2018.

Adriano de Souza é professor do Curso de Letras Português e Literaturas de LP da Unipampa, campus Bagé, mestre e doutor em Letras, nas áreas de Estudos Literários (UFSM) e Linguística Aplicada (UFRGS) respectivamente. Trabalha com formação de professores de português e ministra componentes na graduação e pós-graduação nas áreas de Estudos de Letramento; Linguística Aplicada; Produção Textual. Coordena um núcleo do Programa de Iniciação à Docência (Pibid) da Unipampa, Subprojeto Letras Português.

.jpeg)